底泥品質管理

底泥品質管理

底泥為砂、黏土、坋土及其它物質混合並沉降在水體底層的混合物,可能來自受侵蝕的土壤礦物及經分解的動植物碎屑等天然有機物或人為污染物。鑑於底泥品質的良窳可能會直接或間接影響水體環境品質,為保護國民健康及維護底泥品質,環境部(前行政院環境保護署)已逐年訂定底泥品質管理相關法令、規則及指引,規範河川、湖泊、水庫及灌溉渠道等水體之目的事業主管機關,針對所轄水體辦理底泥品質檢測申報備查作業,環境部環境管理署現已累計取得上千處(次)底泥品質檢測資料,全面掌握我國水體底泥品質概況,並持續推動目的事業主管機關辦理底泥品質檢測申報備查工作,以強化高於限值水體底泥品質管理作為,期能透過水體目的事業主管機關及環保單位跨部會合作,共同維護水體底泥環境。

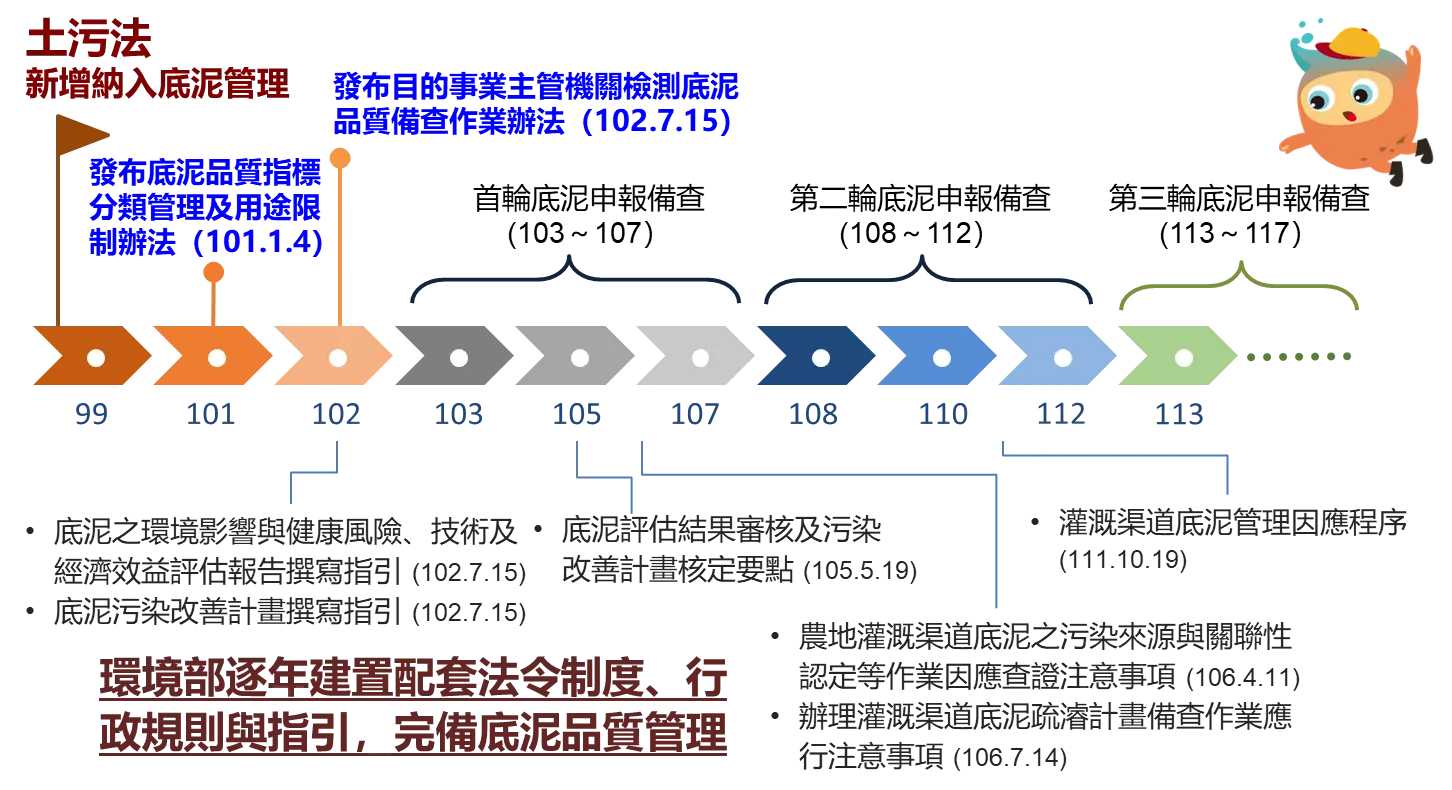

自民國99年起「土壤及地下水污染整治法」新增納入底泥品質管理,環境部依法訂定「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」及「目的事業主管機關檢測底泥備查作業辦法」等子法,規範河川、湖泊、水庫及灌溉渠道等水體之目的事業主管機關,自103年起每五年應至少定期檢測所轄水體底泥品質一次,且與底泥品質指標比對評估後,送中央主管機關備查,並公布底泥品質狀況。另環境部亦逐年建置「底泥之環境影響與健康風險、技術及經濟效益評估報告撰寫指引」、「底泥污染改善計畫撰寫指引」、「底泥評估結果審核及污染改善計畫核定要點」、「農地灌溉渠道底泥之污染來源與關聯性認定等作業因應查證注意事項」、「辦理灌溉渠道底泥疏濬計畫備查作業應行注意事項」、「灌溉渠道底泥管理因應程序」等行政規則與指引,完備我國底泥品質管理制度。

河川、湖泊、水庫及灌溉渠道等水體之目的事業主管機關,依土壤及地下水污染整治法及目的事業主管機關檢測底泥備查作業辦法規定,自103年起每五年應至少定期檢測所轄水體底泥品質一次,現已完成兩輪次底泥品質檢測申報備查作業,累計取得上千處(次)底泥品質檢測資料,經評析兩輪次計有153處水體任一檢測項目濃度高於底泥品質指標上限值(以下簡稱上限值),包含河川34處、水庫14處及105處灌溉渠道。整體而言,河川檢出高於上限值項目較多元,以重金屬為主,少數水體亦檢出有機化合物及農藥等項目,水庫及灌溉渠道高於上限值項目則以重金屬為主。

對底泥品質濃度檢出高於限值之水體,本署已陸續完成水體底泥品質調查及檢測資料研析,並研擬提出多項底泥品質管理策略。例如針對可能受自然背景地質因素影響以致底泥指標項目濃度偏高之水體,可評估透過自然背景影響因素合理性及區域性地質背景判定程序確認後,適時調整應對管理作為;灌溉渠道等水體檢出底泥濃度高於上限值者,可藉由環境管理署、地方環保局與目的事業主管機關(農業部農田水利署、經濟部水利署、縣市政府水利單位等單位)共同辦理污染源稽查及水體水質管制(理)等相關工作,阻絕污染物持續介入,以維護水體環境品質。

- 發布單位:土壤及地下水污染整治基金管理會

- 發布日期:113-10-16

- 檢視更新日期:115-02-05