垃圾處理

垃圾處理

本署致力於改善環境,以「環保設施優化」及「掩埋場轉型」為核心工作,主要集中在提升垃圾處理設施的效率和改造掩埋場。自 106 年開始,展開了各種垃圾處理計畫,並補助地方政府升級垃圾處理設施,目標是確保家戶垃圾處理能力達到標準。

核心業務與行動重點

本署持續推動垃圾處理策略,從設施升級、廚餘循環、智能車輛到綠能轉型,全面提升垃圾處理效率與環境永續價值。

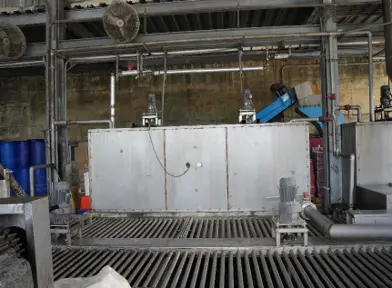

垃圾處理設施營運管理

焚化廠與掩埋場是垃圾處理的重要設施,本署積極推動智慧化營運,協助地方提升設施運轉效能。藉由整治老舊設備、加強防災設施,確保設施安全及提升清運效率。此外,焚化產生的底渣與飛灰也不再只是廢棄物,而是被轉化為工程可用的再生粒料,廣泛運用於公共工程中,減少掩埋需求,同時促進循環再利用。

廚餘多元再利用

本署廚餘處理以「多元再利用」為策略,推動將廚餘飼料化(如養豬)、肥料化(如高效堆肥及傳統堆肥)、能源化(如厭氧消化發電)及其他(如養黑水虻與雞鴨等),並持續督導地方政府因地制宜推動廚餘多元化再利用。

淨零排放

為推動綠色轉型並達到兼顧環境生態與空間多元利用,本署積極盤點全國具潛力之公有環保設施場域,將掩埋場、焚化廠與清潔隊部導入太陽光電系統建置。不僅活化公有土地、提供再生能源,也兼顧能源安全與環境永續。未來將持續盤點具潛力的場址,推動太陽光電設置,為淨零轉型注入動力。

未來展望

本署將持續透過補助與專案協作,支持地方政府強化現有設施,並進行新設施的建置與技術升級,藉由跨機關協調、定期交流及專業督導,整合各方資源建立因地制宜的垃圾處理模式。同時引進創新科技與管理工具,提升災害應變與監督彈性,優化整體治理效能,逐步打造兼具韌性、透明度與高效能的垃圾處理系統,邁向資源循環與淨零轉型的永續願景。

運用環保清運車輛智能物聯網(The Artificial Intelligence of Things, AIoT)提升行車及清運工作安全

運用環保清運車輛智能物聯網(The Artificial Intelligence of Things, AIoT)提升行車及清運工作安全

114-02-19

- 發布單位:一般廢棄物管理組

- 發布日期:113-08-29

- 檢視更新日期:114-10-03