土壤及地下水污染整治法

土壤及地下水污染整治法

《土壤及地下水污染整治法》(以下簡稱土污法)於民國89年2月2日公告施行,內容共分8章51條。對於土壤及地下水之污染防治、管制及整治復育措施、財務及責任歸屬與相關罰責均有詳細規定。其後為配合行政程序法之施行,曾於92年1月8日修正公布。有鑑於《土污法》自民國89年公布施行十年來,污染場址類型與數量隨著污染調查工作的進行逐年增多,業務也漸趨複雜,為落實最初立法之意旨,並針對本法執行後之問題及需要,做出適當檢討及因應,因此於民國99年2月3日《土污法》修正並公布施行,現內容共分8章57條,以因應國內污染情況的改變。

- 一、總則:用詞定義及各級主管機關主管事項。

- 二、防治措施:定期檢(監)測、查證與列管前應變必要措施、土壤污染評估調查及檢測資料提送、技師簽證。

- 三、調查評估措施:污染查證、底泥管制、場址公告列管、場址調查與污染控制。

- 四、管制措施:應變必要措施、管制區劃定與限制、禁止處分登記。

- 五、整治復育措施:整治計畫提送、整治目標研訂、解除列管。

- 六、財務及責任:整治基金成立、徵收來源、用途。

- 七、罰則:違反本法處分規定。

- 八、附則:連帶損害賠償、溯及既往。

土污法修正草案於民國96年獲行政院通過後,送交立法院審議。立法院於97年進行多次討論,並於99年1月8日完成三讀程序,2月3日由總統正式公布在案。修正內容如下:

- 將底泥納入管制範圍,新增底泥監測和整治責任。

- 增訂潛在污染責任人的責任範圍。

- 加強對污染土地關係人的責任要求。

- 加強對高污染潛勢區域的監測要求。

- 新增應變必要措施執行期限和解除列管規定。

- 修正事業提供土壤污染評估調查資料的規定。

- 加強土地停止拍賣程序的管理。

- 新增技師簽證制度和風險評估機制。

- 擴大污染整治基金的費基和提供一定比例的經費作為環境教育預算。

- 加強對污染行為人的罰則和責任要求。

目的在於改善土壤及地下水污染的整治機制,以加強對污染行為人的監管和責任追究。

針對環境保護法規的完善和污染整治工作的推進,採取了以下重要措施:

擴大管制範圍:包括將底泥納入土壤污染管制,使我國的預防、管制和整治工作更加全面,同時完善環保法律體系。

加強對高污染潛勢地區的監測:旨在預防土壤和地下水污染,同時督促主管機關關注環境品質。

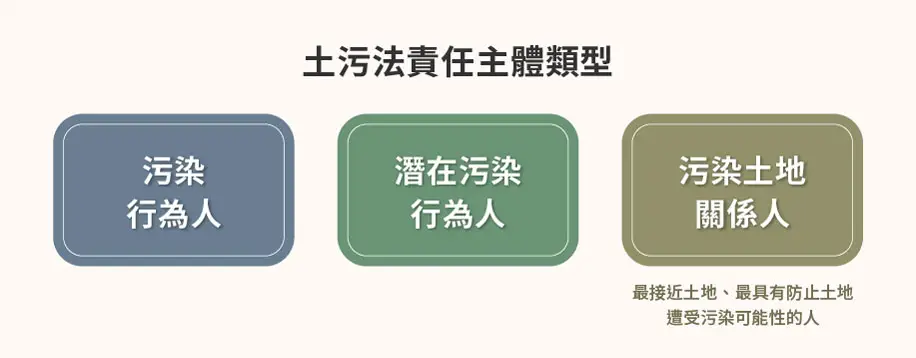

擴大污染場址責任主體範圍:新增潛在污染責任人的認定機制,以促使土地使用者更加謹慎小心,確保有限的環境資源受到充分保護。

推動技師簽證制度:加強環境工程專業制度,提升專業水平。

建立整治費用支出的求償機制:要求公司負責人、控制公司或控制股東承擔責任,防止透過公司法人身分逃避對造成污染的責任。

主要在於保護土地和地下水資源,並確保整治工作能夠順利進行。 其主要特點包括:

- 著重污染整治為主,避免法規執行重疊與競合問題。

- 採取資訊公開原則,建立民眾參與管道。

- 採取雙門檻制度設計,順利推動相關整治實務。

- 設置土壤及地下水污染整治基金推動污染場址管制與整治作業。

- 推動污染整治結合土地開發利用行為。

- 落實污染者負責原則。

指因有下列行為而造成土壤或地下水污染之人:

- (一)洩漏或棄置污染物。

- (二)非法排放或灌注污染物。

- (三)仲介或容許洩漏、棄置、非法排放或灌注污染物。

- (四)未依法令規定清理污染物。

指因下列行為導致污染物累積於土壤或地下水,而造成土壤或地下水污染之人:

- (一)排放、灌注、滲透污染物。

- (二)核准或同意於灌排系統及灌區集水區域內排放廢污水。

指土地經公告為污染整治場址時,非屬於污染行為人之土地使用人、管理人或所有人。

指造成土壤污染或地下水污染來源明確之場址 ,其土壤或地下水污染物達土壤或地下水污染管制標準者。

指污染控制場址經初步評估後,有嚴重危害國民健康及生活環境之虞,而經中央主管機關審核公告者。

- 發布單位:土壤及地下水污染整治基金管理會

- 發布日期:113-08-29

- 檢視更新日期:114-11-24

相關主題

相關主題