風險管理策略

風險管理策略

風險管理優先手段為污染消除,目的為消除危害、確實移除污染源,使污染不再影響環境。污染場址透過評估污染嚴重性、現況環境影響性或土地再利用需要性等,選用合適的風險管理措施進行整體管理方案規劃及實施,對於場址本身及周邊民眾人體健康與環境都可達到保護的目的。

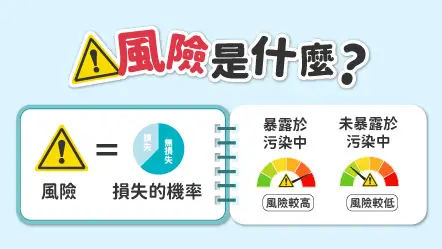

環境風險

環境風險代表某事件發生後,造成傷害或損失的機率,像是環境中有污染的土壤或地下水存在,因為不慎接觸到人體,讓人體有生病風險的機率較高,相對地如果做好風險管理,未暴露於污染物之中,生病風險就會降低,達到保護自己又保護環境的目的。

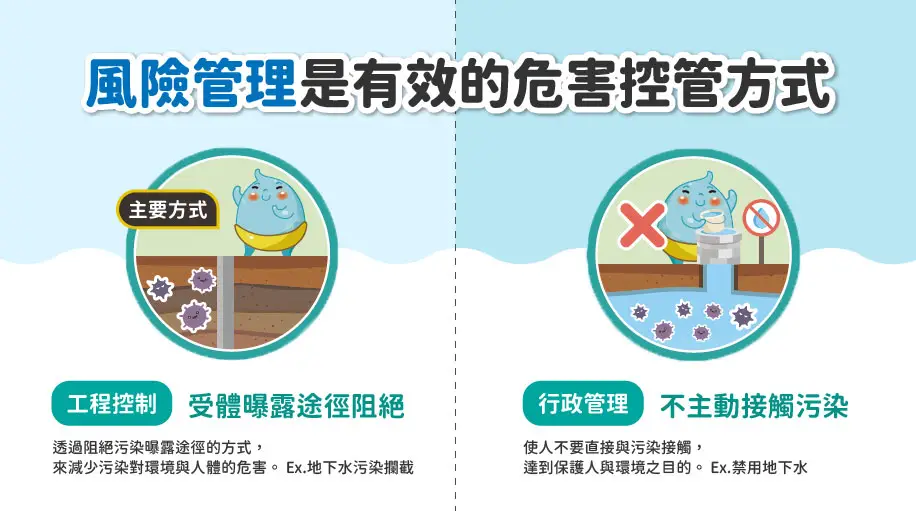

風險管理措施主要目的為降低污染物暴露並限制污染物移動,措施種類可以分為「工程控制」及「行政管制」兩大類型,舉例如下:

工程控制若污染因整治困難之因素,無法完全將污染物移除,考量環境狀況透過對污染的控制方式,可使用較和緩、環境衝擊低,但改善時程較長的工程控制改善工法。

控制方法:

- 以鋪面措施進行阻絕:以瀝青、混凝土或乾淨土壤直接在受污染土壤上再加一層鋪面,阻絕人體與受污染土壤直接接觸。

- 地下水流動阻絕:切斷地下水的流動路徑,防止受污染地下水或污染土壤滲濾液遷移,將污染控制於一定範圍內不致持續向外擴散。

- 污染物固化/穩定化處理:在污染土壤中添加水泥,使其固化或造成不可流動;穩定化則指將原污染物轉變成低毒性或低溶解性之物質,以減輕其潛在危害。

行政管制是一種法律和行政手段,屬於較被動的污染阻絕或防治作為,通常是場址已移除污染或透過工程控制掌控場址污染狀況時,利用行政管制方式,以進一步提高社區對污染情況的了解。管制內容包括限制土地使用、監測污染、禁止使用地下水、提供安全飲用水等方式。此外,也可以用來規範污染清理和工程控制方法的有效性,例如定期檢查污染防護層或工程控制的狀況。

管制方法:

- 安全屏障或圍籬:將污染範圍以柵欄等方式進行區隔,限制受體進出。

- 規範管制事項:透過限制土地或資源的使用,以及規範人類行為來進行控制,如土地使用分區調整手段、長期進行污染監測、禁止環境內外地下水使用、提供自來水接管、或限制土地使用開發用途等。

- 人體健康監測:針對體內污染物濃度追蹤,如血液、尿液、毛髮之污染物含量檢測。

風險管理案例分享

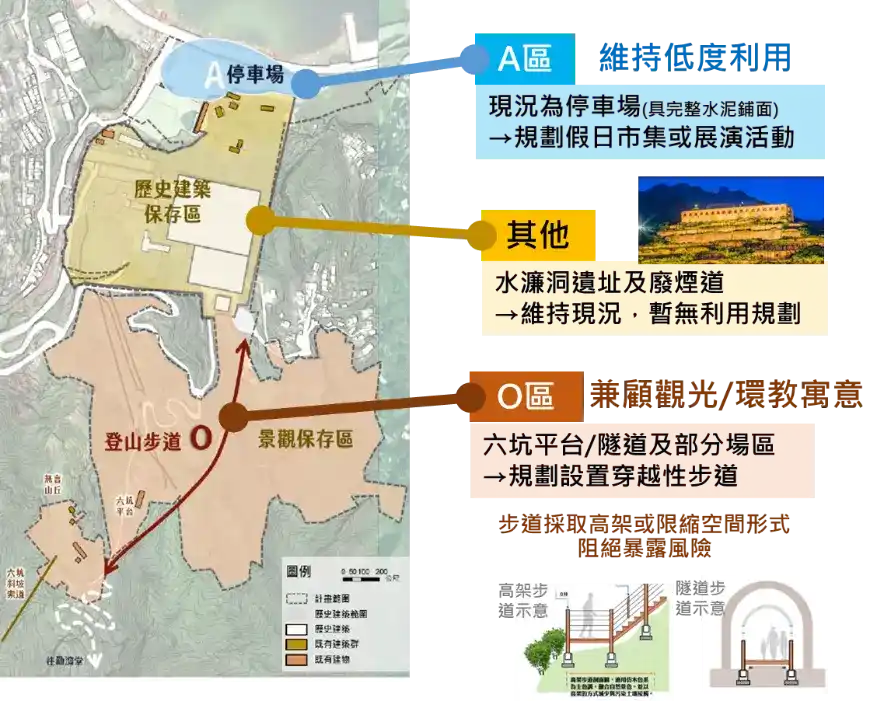

臺金污染整治場址擁有獨特的採礦歷史背景,水濂洞與廢煙道等歷史建築保存區更是不可忽視的文化資產。在這樣的背景下,污染行為人提出了分區土地活化利用的規劃,並根據風險評估結果訂定了整治目標。

經由本署所成立的個案小組協助審議後,於112年9月14日完成核定,113年12月27日已進行整治計畫陳列,後續將由新北市政府環境保護局辦理計畫核定等行政程序。計劃將部分區域進行低度利用,保留原有的景觀與文化特色,未來還會設置觀光步道或廊道,讓這片土地重生,成為人們休憩與學習的場所。

透過檢視風險管理措施的成效,確認土壤及地下水中的污染物對人體健康和環境的風險是否得到有效控制,進而做到對環境和健康的改善。

- 發布單位:土壤及地下水污染整治基金管理會

- 發布日期:113-09-05

- 檢視更新日期:115-02-02

相關主題

相關主題