優化整治技術

優化整治技術

為提升改善國內土壤及地下水污染成效,本署於99年度起推行土壤及地下水污染整治研究補助,並於101年10月22日訂定「土壤及地下水污染整治基金補助研究及模場試驗專案作業辦法」,補助國內公私立大專院校、公立研究機構及財團法人學術研究機構,進行土壤及地下水污染調查、評估及整治復育等新穎技術研發工作,累積本土技術研發能量,同時本署媒合產業及學術跨域合作,將技術應用在實場,協助污染場址改善及復育。

本署建立「土壤與地下水技術資源平台」,內含豐沛土壤及地下水污染調查及整治技術新知,亦提供土壤及地下水污染整治基金補助研究與模場試驗專案之申請、審查、執行、成果管理等作業之線上化服務,讓民眾即時掌握本土研發資訊,同時向國外展現本土技術應用潛力。另平台首度導入AI搜尋功能,可自動化提供各項技術介紹、實際案例、技術文件,給予民眾第一手及實用的資源,並透過線上雲端平台及本署實體研討會辦理等多元媒合管道,讓產官學能即時跨域交流,加速解決國內污染場址整治課題。

為提供國內污染場址可信賴且實用之土壤及地下水污染整治技術,同時也幫助我國優良的整治廠商與技術能在國內與國際間推廣與深耕,本署規劃三階段的方式,逐步以不同的制度推動土壤及地下水污染整治技術相關認證工作,以達到預期目標。

目標:針對105年後已完成整治解除列管的污染場址中,篩選整治技術優良且整治工程管理良好的整治業者。

作法:依照「污染場址完成整治技術證明審查與開立程序」授予「污染場址完成整治技術證明」,廠商獲得此整治技術證明文件可視為獲得官方認可的實績證明文件(整治場址由本署發放;控制場址由環保局發放),證明廠商在整治過程的技術應用與管理有一定的良好表現,同時將此整治成功的證明案例、業者資訊與整治過程等相關資訊摘要,以不同類型場址與環境條件的案例整理歸納,公開在網站上供各界參考,提供民眾方便快速查找與諮詢管道。

目標:由技術發明人、技術擁有者或技術執行單位,針對特定技術應用於污染場址改善的應用與有效性,提出自我宣告並給予特定技術應用與建置的有效性證明,以利技術需求者或責任主體評估業者協助污染改善之能力。

作法:參考 ISO 14021 的精神訂定「土壤及地下水污染整治技術有效性證明申請審查管理作業要點」,對現有土水技術、工法、設備及藥劑材料的功能評價,以自我宣告的方式說明技術在整治過程中的特性,包括原理、操作方式、改善效能和環境效益,並經過專家委員審查其符合度後,由本署授予證明,以強化業者應用整治技術的可信度。

目標:針對具備污染改善技術能力與經驗之技術發明人或擁有者以及技術執行單位,依據環境技術查證 (ETV) 制度規範,經由查證機構查證技術能力後,核發宣告書並促進國內環境技術接軌國際市場。

作法:由國內符合ISO 1720查證機構,依據ISO 14034規範對於提出ETV查證申請者,進行技術規格與宣告內容進行查證,核發技術查證宣告書。國內相關制度尚在研訂中,如有意願申請者,可向本署提出諮詢及輔導需求。

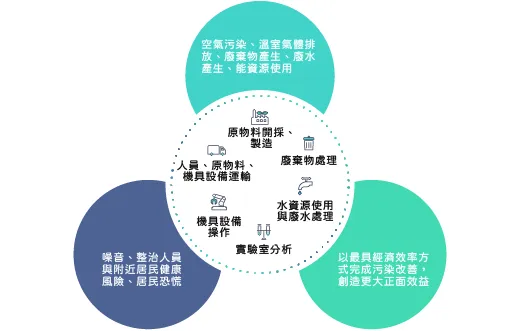

綠色永續整治係於污染場址整治過程中任一階段,採行兼顧環境品質、社會公義與經濟效益的技術、工法或管理方式,達到減少整體環境足跡與環境衝擊、符合社會共同利益、降低經濟負面衝擊的目標。

- 發布單位:土壤及地下水污染整治基金管理會

- 發布日期:113-08-29

- 檢視更新日期:115-02-04

相關主題

相關主題